Dans les discours officiels, l'intelligence artificielle est souvent présentée comme un outil révolutionnaire destiné à transformer positivement le secteur public. Selon la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), cette technologie permettrait d'améliorer l'efficacité du service public tout en libérant les employés des tâches monotones. Cependant, une analyse plus approfondie révèle que ces promesses cachent souvent une réalité bien différente, marquée par des coûts élevés, des résultats décevants et une tendance à justifier la suppression d'emplois.

Une Réalité Contrastée avec les Espoirs Initiaux

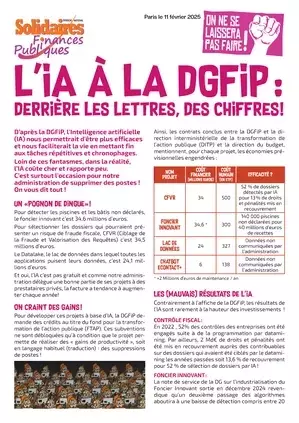

En ce début de décennie technologique, l’introduction de l’intelligence artificielle dans les services publics a suscité de grandes attentes. Dans un contexte où les agents sont soumis à une charge de travail croissante, on espérait que ces technologies puissent alléger leurs responsabilités quotidiennes. Malheureusement, loin d’apporter des solutions miracles, ces systèmes ont révélé plusieurs limites. D'une part, leur mise en œuvre nécessite des investissements financiers importants, pesant sur les budgets déjà serrés des administrations publiques. D'autre part, les bénéfices attendus ne se matérialisent pas toujours, laissant un sentiment d'inachevé. Pire encore, ces innovations sont parfois utilisées comme prétexte pour réduire les effectifs humains, fragilisant davantage le fonctionnement des institutions publiques.

À travers cette situation, il devient crucial de remettre en question les priorités technologiques dans le domaine public. En effet, plutôt que de chercher uniquement à automatiser les processus, il serait peut-être temps de privilégier des solutions qui valorisent véritablement les compétences humaines tout en intégrant judicieusement les avancées technologiques. Cette réflexion pourrait non seulement améliorer l’efficacité du service public mais aussi renforcer sa dimension humaine et son engagement envers ses employés.